「心筋梗塞は健康状態が良くない人がなるものだから、

私が発症することはないだろう」

「寒い時期は、なるべく身体を

常に温かくするように心がけているから、

心筋梗塞の発症リスクは下げられているだろう」

こんな風に思っていませんか?

心筋梗塞の発症のリスクを上げるのは、

大きなストレスや長引くストレス、

うつも重大な危険因子であることが

明らかになっています。

寒さで血管の負担が増すこの時期は、

とくに注意が必要です。

なぜストレスで心筋梗塞が起こるのか、

詳しく解説していきます。

ストレスが血管を障害 うつでストレス物質が増加

ストレスが心臓に負担をかけることは、

昔から経験的に知られていますが、

なぜストレスで心筋梗塞が起こるのか、

科学的に解明されたのは、比較的最近のことです。

血管には、血管自体に栄養や酸素を送り込む

「脈管への栄養血管」が張り巡らされています。

この「脈管への栄養血管」が、

ストレスによる心筋梗塞に深く関わっています。

とくにリスクが高いのは、

もともと動脈硬化のある人です。

血管の壁にコレステロールがたまり、

その部分が隆起して血液の通り道が

狭くなるのが動脈硬化ですが、

血管の壁の中では炎症が起こっています。

炎症のあるところには白血球などが集まり、

その影響で炎症部分は酸欠になります。

酸素を補うために、「脈管への栄養血管」は

新しい血管(新生血管)をつくりますが、

新生血管はもろく、ちょっとしたことで

壊れてしまいます。

隆起した血管の壁自体も崩れやすいため、

非常に危険な状態です。

そこに大きなストレスがかかると、

交感神経の影響で血管の壁はギュッと縮み、

新生血管が締めつけられて壊れ、血管の壁に

栄養や酸素が届かなくなってしまいます。

その結果、血管の壁の組織が死んで壁が崩れ、

大きな血栓ができます。

心臓の血管(冠動脈)でこれが起こったものが、

心筋梗塞です。

同じようなことが、脳の血管で起これば脳梗塞です。

また、脳の血管は心臓の血管よりも細く、

血管の壁が完全に破れてしまうことがあり、

その場合は脳出血が起こります。

うつの人に心筋梗塞が多いこともわかっています。

うつになるとストレスホルモンが増え、

それが直接血管に悪影響を及ぼします。

また、うつ状態のときは、

生活習慣が乱れやすいことも大きな要因です。

血管を蝕むオキシステロール 血管を酸化させる活性酸素

血管の壁にたまったコレステロールは、

時間がたつと酸化して、

超悪玉の「オキシステロール」に変わり、

血管の壁を蝕みます。

オキシステロールは、血管の壁に炎症を引き起こし、

この炎症が、血管の壁が厚くなるそもそもの原因です。

炎症は組織をもろくします。

重要なのは、血管壁にたまった

コレステロールの酸化をなるべく防ぐことです。

酸化は活性酸素によって進むので、

活性酸素が増えすぎない生活を心がけましょう。

活性酸素は、体のなかに侵入した

細菌やウイルスを殺すという役立つ仕事もしていますが、

一方で増えすぎると体を酸化させてしまいます。

体が酸化することを、「体が錆びる」といいますが、

血管が錆びた状態が動脈硬化なのです。

活性酸素は、喫煙、お酒の飲み過ぎ、

不規則な生活、運動不足、ストレスなどで増えるので、

これらを避けることが大切。

そのうえで、抗酸化力の高い食事を摂りましょう。

ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノールは

とくに抗酸化作用が高いので、これらを多く含む

野菜やレバー、ウナギなどはおすすめです。

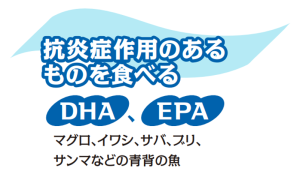

また、魚の油に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)、

EPA(エイコサペンタエン酸)には、

抗炎症作用があります。

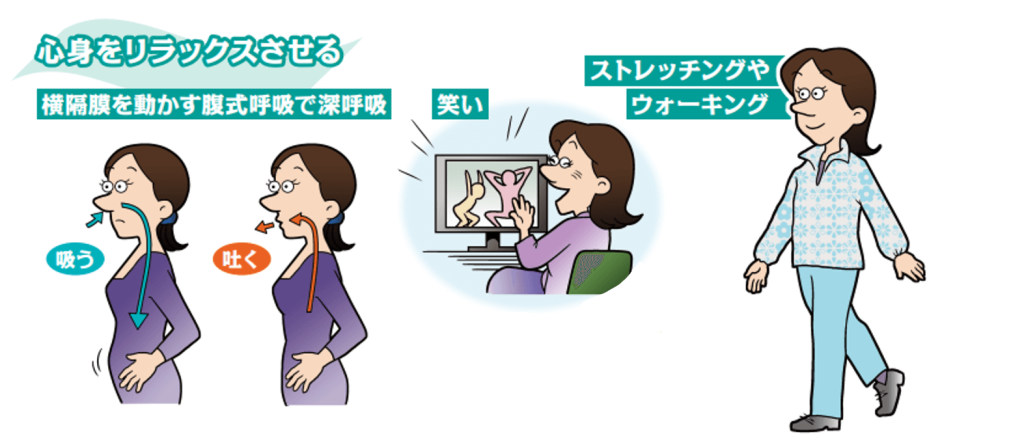

腹式呼吸や笑い、ツボ刺激でリラックス、ストレス緩和

悪玉コレステロールや中性脂肪の値が高く、

糖尿病、高血圧、メタボリックシンドロームなど

動脈硬化の危険因子を持っている人や、

すでに動脈硬化を指摘されている人は、

ストレスを上手に解放する方法を

真剣に探ってみましょう。

横隔膜を動かす腹式呼吸による深呼吸、

笑い、ストレッチングやウォーキングなどの軽い運動は、

簡単にできるリラックス法。

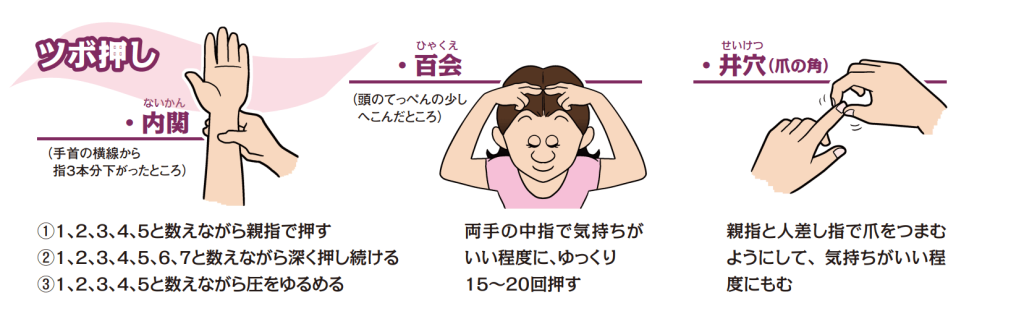

体の緊張をゆるめるツボの刺激も効果的です。

コロナ規制が緩和され、

飲酒を伴う集まりも増えています。

ストレス解消になりますが、度を越すと

かえって大きなストレスを心身にかけるのでほどほどにしましょう。

取材・文:NPO法人 医療機関支援機構 カルナの豆知識 編集部

医療ライター/看護師 天野 敦子

※記事/図版等の無断使用(転載)、引用は禁止といたします。