2022年4月から、不妊治療の保険適用がスタートしました。

当初多くのメディアで取り上げられ、

高額な不妊治療の経済的負担の軽減が期待されていました。

保険適用から一年が過ぎて、

不妊治療の環境はどう変化したのか、

NPO法人Fine(以降Fine)のアンケート調査を

もとにご紹介します。

『NPO 法人 Fine「保険適用後の不妊治療に関するアンケート 2022」より』

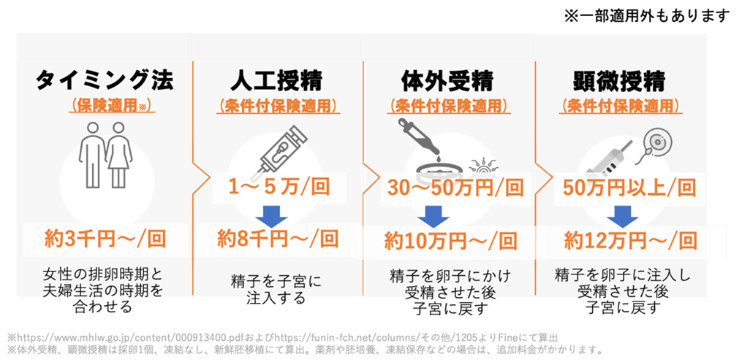

不妊治療の保険適用の内容

不妊治療のうち、

- 一般不妊治療としてタイミング法、人工授精

- 生殖補助医療の体外受精、顕微授精(採卵・採精も含む)

- 生殖補助医療からの胚凍結保存、胚移植

が保険適用となり、

不妊治療の経済的負担が概ね軽減されました。

しかし、保険適用には、

- 年齢制限

(治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること) - 回数制限

(初めての治療開始時点、女性の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで)

(初めての治療開始時点、女性の年齢が40歳以上43歳未満の場合は通算3回まで)

の要件があります。

患者の状態に応じ

追加的に実施されるオプション治療のうち、

先進医療に位置付けられたものについては

保険診療と併用することができますし、

治療費が高額になった場合は

高額療養費制度を利用することが可能なケースもあります。

また、事実婚のカップルについても

保険制度は適用されます。

(図1)

詳しくは「厚生労働省_令和4年4月から、不妊治療が保険適用されています。」をご覧ください。

保険適用後、実際どうなった?

保険適用から一年経過して、Fineが実施した

「保険適用後の不妊治療に関するアンケート2022」の

結果からご紹介します。

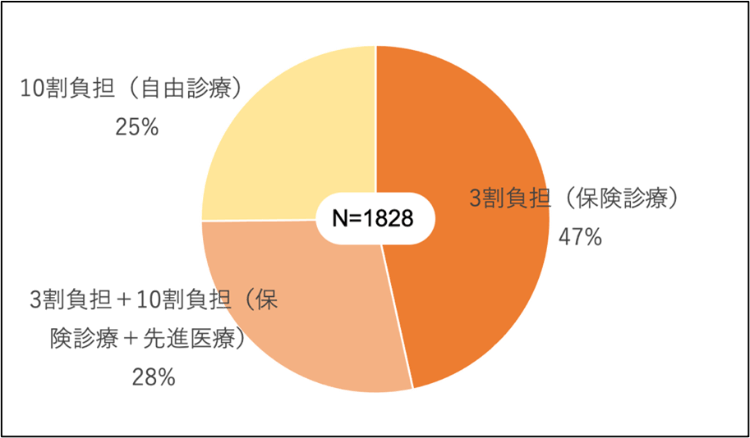

保険診療を受けている人は47%。

保険診療+先進医療を受けている人は28%。

自由診療を受けている人は25%となりました。

(グラフ1)

自己負担が3割(保険診療)のデータを年齢別に分けると、

20歳から35歳が約50%と、比較的若い年齢層である一方、

3割負担+10割負担(保険適用+先進医療)のデータを

年齢別に分けると、35歳以上が約70%でした。

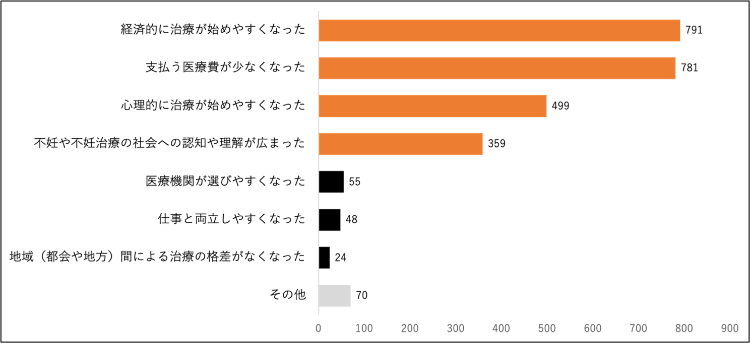

支払う医療費が少なくなり経済的負担が軽減されたため、

以前よりも不妊治療をスタートしやすくなったようです。

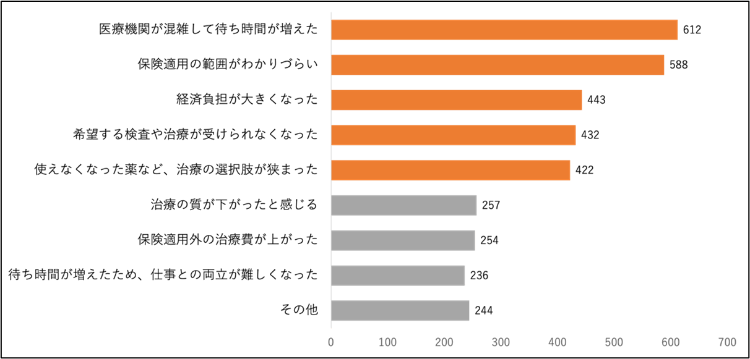

(横軸は人数)

(横軸は人数)

(グラフ2)

アンケートのコメント欄から、

など、経済的な負担の軽減が精神的な負担の軽減にも

つながっていることが伺えます。

医療機関が今まで以上に混雑していて、

待ち時間が増えたケースが多く見受けられました。

また保険制度の移行期間だったため

自分の使う薬が保険適用になるかどうかなど、

保険適用の薬などでわかりにくい部分があったようです。

さらに、経済的負担が多くなった

と回答した人も多くいました。

(グラフ3)

具体的には、

など、課題もあることがわかりました。

今後の課題について

不妊治療はオーダーメイド治療とも言われていて、

個人の体調や状態よって治療方針が異なります。

そのオーダーメイド治療を保険診療で

行なえるようにするために「標準化」が行なわれ、

治療の方法・進め方が統一されて

保険診療がスタートしました。

しかし、標準的な治療では

子を授かることができないケースもあります。

保険診療/先進医療/自由診療の中から、

自分に合うのはどの治療なのか、

医師とも十分に相談をして決定することが必要となります。

また、回数制限や年齢制限がある現在の制度は、

若い年齢であっても、この制限がプレッシャーとなって

精神的な苦痛を感じるという声も上がっています。

日本における国民皆保険制度が「国民全員」を

公的医療保険で保障するという考え方から見れば、

回数制限や年齢制限は緩和または撤廃してほしい

という声が大きいのも理解できます。

まとめ

不妊治療の保険適用に制限がある現状においては、

お子さんを授かりたいと思った時、

なかなか授からないなと思った時、

早めに医療機関の受診をお勧めします。

また、どの医療機関でどのような治療が受けられるのか、

ウェブサイトで参照するだけではなく、

医療機関で実施されている説明会などにも参加して、

カップルで話し合って

治療方針を決めていくことが必要となります。

妊孕性(妊娠するための力)は永遠ではありません。

限られた時間での治療となりますので、後悔しないためにも、

カップルでの早めの受診と

二人の意思の共有を行なうことが重要です。

もしお二人の考え方、意思の共有が難しい場合は、

カウンセリングをカップルで受けるという手段も有効です。

カウンセリングは

- 自治体が実施している通話相談

- 面接相談

- Fineが実施している不妊ピア・カウンセリング

などがあります。

相談員も産婦人科医や看護師、

自身も不妊を経験した不妊ピア・カウンセラー、

不妊ピア・サポーターなど、

今は多様な人材が相談員を担当しています。

ぜひ一度アクセスしてみてください。

【この記事を読んだ人におすすめ】

2022年診療報酬改定で、不妊治療の保険適用拡大へ!変更ポイントを押さえましょう

2022年診療報酬改定で、不妊治療の保険適用拡大へ!変更ポイントを押さえましょう