産後は身体が大きく変化する時期です。

今までになかった身体の不調が出たり、

以前から感じていたものが強くなることがあります。

今回は、産後にどんなことが起こりやすいのか、

その対処方法、予防するためには

どうしたらいいのかをお伝えします。

なぜ産後は腰痛や肩こり、腱鞘炎になりやすい?

産後の腰痛や肩こり

身体の不快症状の中で常に上位にある腰痛と肩こりは、

妊娠による体型の変化や姿勢の変化

妊娠中のホルモンの影響によって起こります。

また、お産に伴う骨盤の変化から腰痛が悪化し、

背中や肩が凝ることもあります。

赤ちゃんのお世話の多くは、

前屈みの姿勢で行うものが多くあります。

そのため、産後の不安定な姿勢の育児動作により、

腰痛や肩こりが生じたり、

痛みが増したりすることがあります。

産後の腱鞘炎

産後は、慣れない育児で必要以上に

手首などに力が入りやすく、

授乳やおむつ交換、抱っこなどで

思っている以上に手を使っています。

また、女性ホルモンが骨や筋肉、関節に

影響を与えています。

そのため、女性ホルモンの変動が大きい妊娠・出産時は、

より腱鞘炎になりやすい状況です。

腱鞘炎は、主に手首や指を

使いすぎることによって発症します。

腱鞘炎になりやすい部位としては、

手首や手指が多いですが、

肘の方まで症状が出ることもあります。

腱鞘炎の主な症状は、様々です。

- 腫れた感じがする

- 熱っぽい

- 動かすと痛みがある

- しびれがある

- 手に力が入らないなど

そのほか産後の身体に関する悩みやトラブル

だるさや疲れやすさ

「赤ちゃんのお世話以外何もしていないのに、なんだかだるく、疲れやすい。」

は、産後ママからよく聞く言葉です。

産後のだるさや疲れやすさは、

慣れない育児によるものと思われがちですが、

女性ホルモンの激変による影響もあります。

個人差はありますが、女性ホルモンが妊娠前に戻るには、

2~3ヶ月くらいかかります。

さらに授乳の影響で、ホルモンバランスが戻るにも

時間がかかります。

ママの身体の回復が進むにつれ、

自然とだるさや疲れやすさは、軽減していきます。

体型の変化

妊娠中の体型が、出産後スッキリするのではないかと

期待される方もいます。

しかし、実際には出産後すぐに妊娠前のような

体型に戻るわけではありません。

経膣分娩の場合は、分娩の影響で骨盤が大きく開き

お尻が大きくなる場合もあります。

帝王切開でも妊娠中の影響で、

骨盤が開いていることがあります。

個人差がありますが、骨盤は産後3~4ヶ月で

徐々に元の位置に戻っていくことが多く、

それに伴ってお腹やお尻などの大きさも

妊娠前に戻りやすくなります。

お腹の皮膚のたるみや皮下脂肪は、

産後半年ほどで戻っていく場合が多いですが、

胸は授乳により大きくなることもあります。

授乳期間が終わると、

胸の大きさは妊娠前の大きさに戻ることが多いです。

あくまで個人差がありますので、

ご自身のペースで産後6ヶ月の期間を上手に活用し、

体重や体型を無理なく戻していきましょう。

後陣痛、会陰切開や帝王切開の傷の痛み

出産後は、「後陣痛」と呼ばれる子宮が元の大きさに戻ろう

として収縮する時に生じる痛みがあります。

痛みの感じ方に個人差はありますが、

経膣分娩でも帝王切開でも、

出産当日から産後3日目くらいまでが最も強い

と言われます。

会陰切開をした場合、

傷の痛みは3日くらいまでが最も痛く、

その後徐々に痛みは和らいでいきます。

帝王切開をした場合、

傷の痛みと後陣痛が伴うことで数日は、

痛みが強く感じられるでしょう。

日ごとに、どちらの痛みも和らぎ

一か月健診ごろには気にならなくなります。

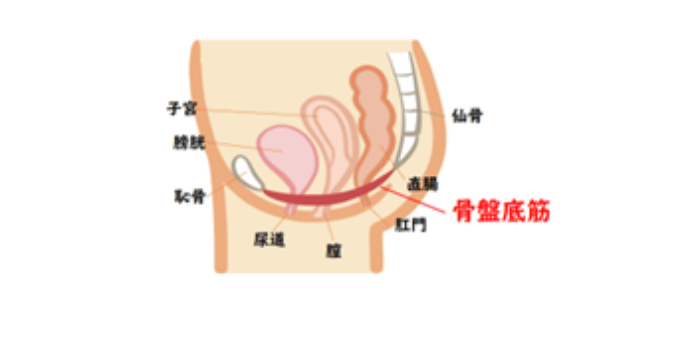

尿漏れや痔の悩み

妊娠後期や出産直後に、尿漏れを経験することがあります。

原因は様々ですが、腹圧性尿失禁といって、

重い荷物を持ち上げる、咳やくしゃみなど、

お腹に力が入った時に尿が漏れてしまうことが多いです。

腹圧性尿失禁は、骨盤底筋や骨盤底を構成する

靭帯が弱くなったり、傷ついたりすることによって、

尿道を締める働きが弱くなり起こります。

妊娠中はホルモンの影響で便秘になりやすく、

大きくなった子宮や出産のいきみによって、

痔になることがあります。

産後は、会陰切開の傷の痛みや育児の忙しさなどから、

タイミングよくトイレに行くことができず便秘になり、

痔になりやすく悪化もしやすいと言えます。

産後は、「痔核(いぼ痔)」、「裂肛(切れ痔)」と

いわれる痔がなりやすいです。

産後の抜け毛

産後の抜け毛は、女性ホルモンの影響により、

産後3ヶ月から6ヶ月頃に起こりやすいです。

気にする方も多いですが、症状は一時的なものです。

産後1年くらいで女性ホルモンが

元の状態になることが多く、

抜け毛の悩みも落ち着いていきます。

産後のシミ

妊娠中は、女性ホルモンによって

色素沈着を起こすメラニン細胞が活性化し、

シミができやすくなります。

妊娠中できたシミは、徐々に薄くなってきます。

しかし、産後の紫外線を浴びる量によっては、

メラニン細胞が再活性化して

シミが増加しやすい状態になります。

おすすめの対処方法

無理な姿勢をしない、同じ姿勢を長く続けない

産後は座った姿勢をとることが多くなると思いますが、

なるべく骨盤を立てて、

背筋が伸びた状態を意識して座りましょう。

最初は骨盤を立てることが難しいこともあるので、

坐骨(座ったときにお尻のとこにある骨)の下に

バスタオルなどを四つ折りにしたものを敷いたり、

座布団やクッションなどを使ったりすると

座りやすくなります。

また、この坐骨に左右均等に体重をかけるように座ると

骨盤が安定します。

骨盤が安定した状態で座ることによって、

授乳や抱っこ、おむつ替えの時にママの身体が安定します。

ママの身体が安定することで、

手首や肩・腰などがあまり緊張せず、

腱鞘炎や肩こり・腰痛の予防にもなります。

抱っこや授乳もなるべく左右両方の手で行い、

手首をひねった動きや手首が「く」の字に曲がる動きを

していないかを注意してみましょう。

座布団やクッションを上手に利用することや

周りの人に姿勢をみてもらうことでも、

自分では気づかない違和感に気づきやすくなります。

座っている姿勢だけではなく、寝ている時の姿勢なども

リラックスできるように工夫をしてみましょう。

紹介した座り方や寝方は、産後も同様のことが言えるので

ぜひ参考にしてください。

深呼吸やストレッチなどのセルフケア

産後の痛みの多くは、日常の生活で予防したり、

軽減したりできるものも多くあります。

お伝えしたセルフケアは、

産後のトラブル予防にも有効です。

妊娠中から行うことによって、

産後も無理なく続けられます。

日常の生活で、背伸びをしてみる、

肩や首を回してみるなど、

伸ばすと気持ちがいいと思う

簡単なストレッチを取り入れることも、

循環がよくなりトラブル予防となります。

ストレッチの際には、痛い方向を伸ばすなど、

無理をしないことはとても大切です。

骨盤底筋群のトレーニング

産後は骨盤底筋群を鍛える体操を行うのも、おすすめです。

産後の尿漏れや痔の予防だけでなく、

体型を戻すことにも効果的です。

骨盤底筋のトレーニング

- 仰向けに寝て、脚を少し開き、膝を立てリラックスします

- 5~10秒くらいかけて、肛門、膣、尿道を全体的にじわじわっと引き上げる感じで締めます

お腹とお尻の力を入れずに行うことがポイントです - 身体の力をぬいて、リラックスします

- 「②締める」「③リラックス」を1セットで、5~10回程度からできる回数やってみましょう

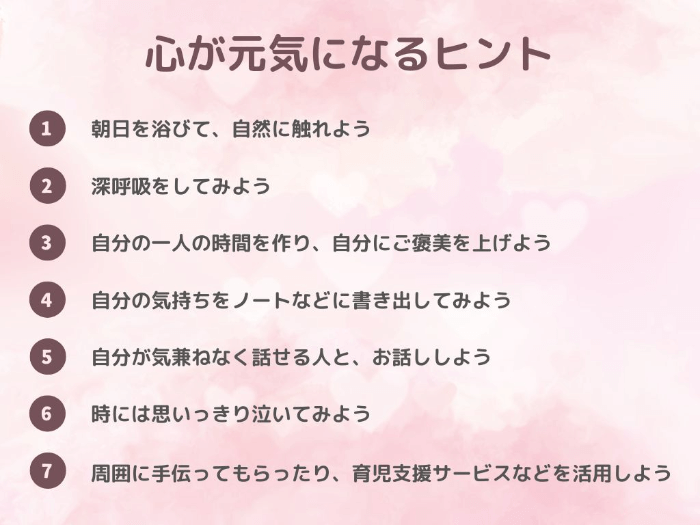

気分転換

産後は、赤ちゃんと一緒で幸せな反面、

慣れない育児で思い通りにいかなかったり、

ちょっとしたことで赤ちゃんのことが心配や不安になったり、

気分が落ち込んだりすることも少なくありません。

そう思っていることや感じていることは、

「思わないようにしよう」と頑張る必要ありません。

「今、自分がそれだけ辛い時なのだな」と

受け入れていきましょう。

そしてそんな時は、心の栄養も必要です。

心と身体はつながっていますので、

「心が元気になれるヒント」も参考にしていただき、

リフレッシュしながら過ごして行きましょう。

まとめ

産後に起こりやすい悩みやトラブルは、多岐にわたります。

感じ方や症状も個人差がありますが、

妊娠中の女性ホルモンなどの変化から

影響を受けているものが多くあります。

産後の身体の回復を促すことが、ホルモンバランスを整え、

産後の悩みやトラブルを起こしにくくする方法

だと言えます。

産後は赤ちゃんのお世話などがあり、

なかなか自分の不調に気づくことができなかったり、

気づいていても対応することができなかったり、

後回しにしがちです。

産後は、ママの身体と心にとって、とても大切な時期です。

些細なことでも気づいて対応することで、身体が楽になり、

育児が楽しくなる瞬間が増えていきます。

妊娠・出産の時期に限らず、

日頃からできることがありますので、

ご自身が気になったものから、できるところから

取り入れてみましょう。

【この記事を読んだ人におすすめ】

産後は骨盤ケアが必須!1日1回&寝たままできる簡単エクササイズ【ヨガインストラクター監修】

産後は骨盤ケアが必須!1日1回&寝たままできる簡単エクササイズ【ヨガインストラクター監修】

産後ママの悩み・トラブルへの対処法 乳房トラブル編【NPO法人はっぴぃmama応援団】

産後ママの悩み・トラブルへの対処法 乳房トラブル編【NPO法人はっぴぃmama応援団】